「介護職の夜勤が辛いけど私だけ?」

「夜勤のシフトが増えそうだけど、体調が崩れないか心配」

こういった夜勤に関する悩みは介護職にはつきものです。

特に、24時間体制で利用者様をサポートする必要のある介護施設では、夜勤従事者が欠かせません。

この記事では、介護の仕事内容や夜勤がつらいと言われる理由を紹介していきます。

実際の働き方や、月間の夜勤回数、その仕事内容などから、実際はどうなのかを見ていきましょう。

|

▼あわせて読みたい!介護の夜勤に関する記事 |

介護職の夜勤の働き方

介護職では日勤や時短勤務、夜勤がある職場とない職場があります。職場の区分については以下の通りです。

| 夜勤がある介護職 | 夜勤がない介護職 |

|---|---|

|

|

日勤では、要介護者3人に対して1人勤務するという必要人数の基準があります。

夜勤と聞くと病院などでよく使う言葉と思いがちですが、介護の職場でも人の命を預かっているため夜勤があります。

厚生労働省が定めた夜勤の職員の配置基準では、各施設で9〜25人の利用者に対して、1人以上の職員配置となっています。

そのため日勤よりも少ない職員の勤務人数となります。

2交代制と3交代制について

企業などの一般的な働き方として想像されやすいのが、朝から夕方まで8時間の勤務をする働き方になります。

昨今では、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる「コアフレックス制」を導入する企業が増えていますが、基本的に日中をコアタイムに設定してます。

それ以外の働き方をすることになるのが、介護業界などの24時間体制での勤務です。

介護業界以外にも、医療関係、インフラエンジニア、コンビニ店員、夜間警備など夜勤が欠かせない職種は多岐にわたります。

介護業界のような場合には、交代勤務という方法で2交代制と3交代制が取り入れられています。

多いのは3交代制で勤務者が8時間ごとに入れ替わって、勤務する方法です。

昨今では人員削減や人手不足のため、2交代制で12時間ずつ勤務するという方法を取っている現場もあります。

そのため、勤務時間が長くなる場合もあります。

ここで気になるのは、実際に「二交代」と「三交代」のどちらの職場が多いのかという問題です。

「2023年介護施設夜勤実態調査」によると、「夜勤」を必要とする112施設のうち89%が「二交代」であると回答しています。

| 年 | 3交替 (%) | 2交替 (%) | その他 (%) |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 6.3 | 92.9 | 0.9 |

| 2014年 | 12.3 | 86.8 | 0.9 |

| 2015年 | 10.5 | 88.1 | 1.4 |

| 2016年 | 6.8 | 90.2 | 3 |

| 2017年 | 10.5 | 88.7 | 0.8 |

| 2018年 | 10.6 | 88.3 | 1.1 |

| 2019年 | 11.5 | 87.0 | 1.5 |

| 2020年 | 16.5 | 81.7 | 1.8 |

| 2021年 | 10.1 | 87.6 | 2.3 |

| 2022年 | 10.4 | 87.4 | 2.2 |

| 2023年 | 10.7 | 89.3 | 0.0 |

この調査結果を踏まえると、三交代を実施している介護施設は珍しいと言えるでしょう。夜勤があるときは16時間勤務が基本とも言えます。そしてもう一つのポイントは、年々2交代の割合があまり変わっていないことです。今後、抜本的な制度や法律の見直しが無い限り、3交代を取り入れる介護施設は増えないとも捉えることができます。

月間の夜勤回数

介護の仕事では、勤務先の事業所や施設と働く職員との間で夜勤協定を結ぶ場合があります。

夜勤協定とは、一ヵ月単位で夜勤に関する基準を定めたものです。 一ヵ月間で夜勤を行う回数の上限や、一回の夜勤を行う人数など、夜勤に関するさまざまな基準を取り決めます。

一か月間の夜勤回数の上限や、夜勤に入る職員の人数などのルールが取り決められたものです。

介護職の夜勤回数は、労働時間による制限はありますが回数の制限などはないため、介護士の負担になっている場合も多いです。

また育児や家族の介護を必要とする場合には、労働基準局で定められた夜勤の勤務の制限をすることが可能となっています。

介護の夜勤で行う仕事内容

介護の仕事を夜勤でする場合には、どのような仕事内容があるのでしょうか。

夜勤で働く場合の仕事内容を見ていきましょう。

介護職の仕事内容について、詳しくはこちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。

関連記事:介護職の仕事内容は?具体的な業務内容や一日の流れを徹底解説

食事の介助

食事介助とは自力での食事が難しい利用者に対して、食事がスムーズに取れるように介助をしてサポートすることです。

筋力の低下や半身麻痺などが理由から、自力で食べられない方に介助をしてサポートを行います。

その中で食事介助はやり方を間違えてしまうと、利用者が食事をスムーズに取れなかったり、のどに詰まらせてしまったりするということも考えられます。

のどに詰まらせたりすると命に関わることもあるため、食事介助は大変重要な仕事です。

服薬の介助

利用者さんが、処方薬を服薬するのを介助するという仕事があります。

服薬介助は、薬を飲むことを促すというだけではありません。薬の種類や個数、服薬の時間帯を正確に把握して、飲むのを介助することが必要です。

薬は誤った飲み方をすると大変なことになってしまいます。

薬の飲み忘れや、過剰摂取が起こってしまうと命に関わる問題になるためです。

そのため、時間帯や飲む量の確認をしっかりとする必要があります。

排泄の介助

排泄の介助とは、自分自身では排泄の行為や動作ができない人や、排泄の機能に障害がある人を介助することです。

排泄の介助を行うことで、要介護者を清潔に保てるだけでなく、感染症予防にもなるため重要な仕事になります。

排泄介助には、一緒にトイレに行くことやおむつ交換など、要介護者の状況に合わせた支援が必要です。

施設内の見回り

要介護者を寝かせた後に、フロアや居室を消灯します。

その後、要介護者のおむつ交換に行ったり、トイレ誘導が必要な方には付き添ってトイレに行ったりもします。

要介護者に異常がないかを1〜2時間ごとに施設内を見回ります。

大体の介護施設には、オンコールと呼ばれる要介護者が介護職員を呼べるように設けられた機器があります。

その機器が鳴った際に、応答ができる利用者とは話をして何があったのかを聞いて向かうようにします。

応答ができない方の場合には、利用者のところへすぐに向かうようにします。

利用者の安否確認

要介護者の体調に異常がないかの安否確認をし、利用者からのオンコールがあればすぐにいって対応します。

この時間の間に、他の夜勤を担当している職員と交代で休憩や仮眠を取ります。

朝食前に血圧を測ったりして、健康状態を確認するのも夜勤の大切な仕事になります。

引継ぎ対応

夜勤と交代で入る勤務者に、夜勤の間の要介護者の状態などや、伝える必要がある事柄をしっかりと引き継ぎます。

引継ぐことによって、次の勤務者が要介護者の介助にあたる際などに、業務を効率化できることにも繋がるため、引継ぎも大切な仕事内容です。

介護の夜勤がつらいと言われる理由

介護職の夜勤が辛いと言われている理由について詳しく解説します。

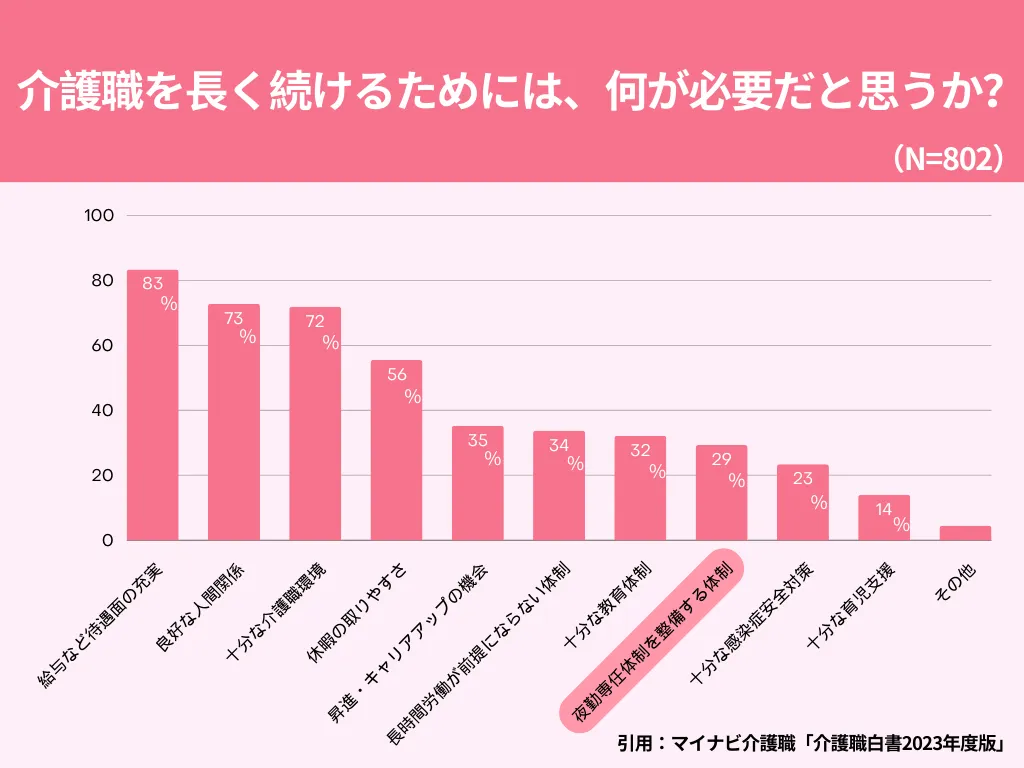

以下の図は、マイナビ介護職が公開した『介護職白書2023年度版』にて、「介護職を長く続けるためには、何が必要だと思うか?」という質問の回答結果です。

給与や待遇面の改善を求める声が最も多かった一方で、約3割の介護職員が夜勤の勤務体制の改善を求めています。

次に、夜勤について具体的にどのような理由で、「つらい」と言われているのか解説します。

夜勤の他に、介護職が辛いと言われる理由についてはこちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。

関連記事:介護職がきつい?大変な理由とその改善策を徹底解説!

夜勤の職員が少ない

厚生労働省が定めた夜勤の配置基準では、各施設で9〜25人の利用者に対して1人以上の配置となるため、最大で25人を1人で対応しなくてはならない状況が発生します。

一方で、日勤では要介護者3人に対して1人の職員のため、日勤と比較して夜勤は1人あたりの負担が大きくなるリスクがあります。

労働時間が長い

介護業界のような場合には、交代勤務という方法で2交代制と3交代制が取り入れられています。

多いのは3交代制で勤務者が8時間ごとに入れ替わって、勤務する方法です。

昨今では人員削減や人手不足のため、2交代制で12時間ずつ勤務するという方法を取っている現場もあります。

夜勤を実施している事業所や施設の多くが、夕方から朝の9時や10時までの仕事の時間となっているところが多いため、労働時間が長いということが挙げられます。

生活リズムが整わない

介護業界では、2交代制や3交代制が用いられているため毎日規則的な勤務ではなく、朝出勤する時もあれば、昼からの出勤の場合などもあります。

このことから、生活リズムが整わないということもあげられます。

毎日規則的に過ごしたいと考える人には、夜勤はつらいと言えます。

変則勤務で体調を崩す

介護業界のような場合には、交代勤務という方法で2交代制と3交代制が取り入れられています。

そのため、毎日同じ時間に出勤して退勤というわけではなく、不規則な勤務になります。

そのため、体調を崩してしまうことも考えられます。

仕事を頑張っているのに体調を崩すのは本末転倒で、何度も夜勤をすることでつらくなってしまいます。

まとめ

ここまで、夜勤が辛いと言われる理由について紹介してきましたが、夜勤がない介護の施設や、夜勤のない働き方なども企業によっては選択することができます。

例えば、日勤のみの勤務形態であるデイサービスやグループホームなどです。その分、給与が低いというデメリットもありますが、

生活リズムを崩すことなく、安定した働き方を実現することができるため、特に産休育休後の元介護職の方に人気です。

また、ケアリッツ・アンド・パートナーズという企業では、夜勤がなく、かつ給与が平均水準よりも高くなっており、口コミ評価や評判も良い傾向にあります。

このように介護職は様々な働き方が実現できるため、夜勤で働くことに抵抗がある方は、夜勤がない企業や、日勤のみの勤務形態を実現できる会社に応募してみましょう。

当サイトについて

当サイトでは、自分に合った介護業界の企業を検索したり、ランキング形式で各社を見ることが出来ます。

年収や口コミ、福利厚生など、あらゆる面から比較しているので、介護業界の正社員として働きたい方も、ぜひご活用下さい!

あなたにとっての最高の職場は?

自分に合った企業を検索!

当サイト独自の調査結果を元に、あなたに合っ た企業をご紹介!!理想の働き方や条件から今す ぐ検索!

条件から検索

\年収や口コミ、福利厚生などで徹底比較!/