介護職で働く中で、夜勤の「仮眠なし」という労働条件が職員に大きな負担を与えています。休憩や仮眠を十分に取れない環境で働き続けると、体力面や精神面での疲労が蓄積し、業務パフォーマンスや健康状態に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「仮眠なし」の夜勤の背景や実態、法律上の解釈、健康リスク、さらには改善策や転職時のポイントまで、介護職員の視点から詳しく解説します。

「仮眠なし」の夜勤とは?その背景と実態

まず、介護職の「仮眠なし」の夜勤がどのような状況で発生するのかを知ることが重要です。これは多くの介護施設で直面している現状であり、職場環境や労働条件の改善が求められています。日本医労連の「2018年介護施設夜勤実態調査」によると、夜勤は2交替勤務が88.5%を占め、そのうち16時間以上の夜勤が約8割となっています。このような長時間労働の中で、十分な休憩や仮眠が取れない状況が常態化しています。

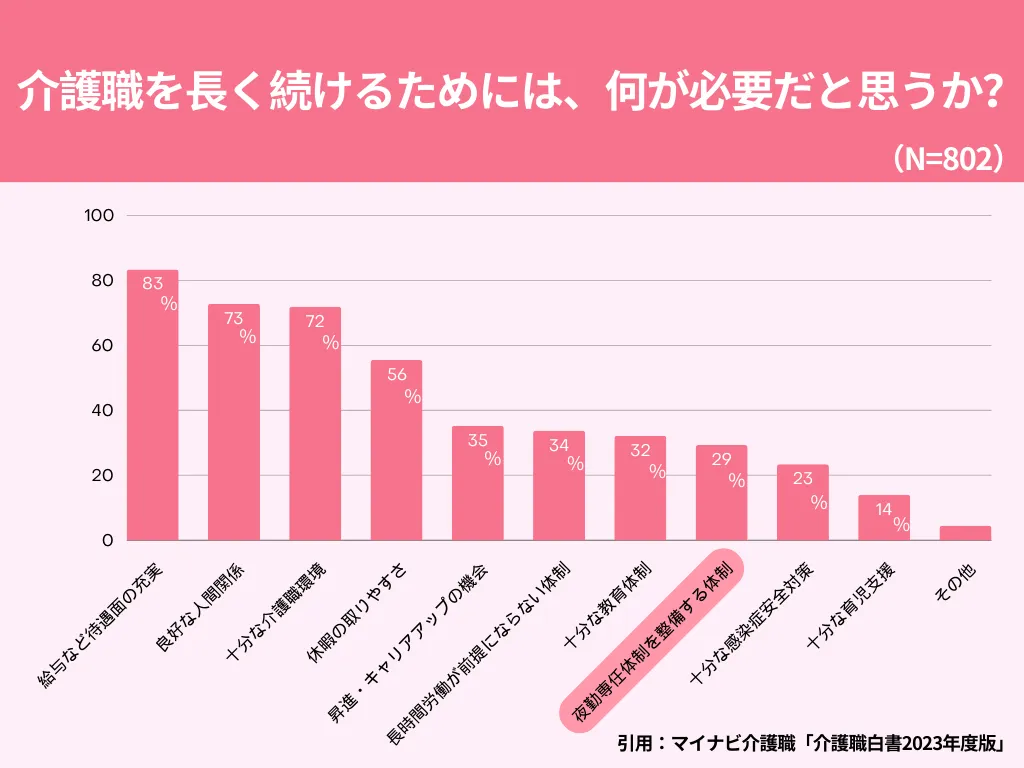

次に、マイナビ介護職が公開した『介護職白書2023年度版』にて、「介護職を長く続けるためには、何が必要だと思うか?」という質問の回答結果を紹介します。

最も多かった意見は「給与などの待遇面の充実」という結果ですが、ここで注目すべきは「夜勤専任体制」を改善するべきと回答した現職の方が約30%いる点です。仮眠ができるかどうかに限らず、夜勤そのものに改善を求める声が多いことがわかります。

「仮眠なし」の夜勤の背景

介護現場における「仮眠なし」の夜勤が発生する背景には、次のような要因が挙げられます。

- 人手不足:職員の数が十分でないため、夜間でも休憩時間が確保できない。特に、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護の事業所では、1人夜勤が一般的となっています。

- 業務量の増加:利用者のケアに必要な業務が多く、休む時間が取れない。夜間の緊急対応や定期的な巡回など、常に警戒態勢が必要とされます。

- ワンオペ体制:夜勤中に1人の職員が複数の業務を抱える状況。この場合、休憩中でも緊急時の対応が求められるため、実質的な休憩が取れません。

- 施設の方針:一部の施設では、コスト削減のために必要最小限の人員で夜勤を回そうとする傾向があります。

夜勤中の具体的な業務内容

以下の表は、夜勤中に行われる主な業務内容を時間帯ごとにまとめたものです:

| 時間帯 | 主な業務内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 21:00~23:00 | 利用者の就寝準備、巡回 | 就寝介助や服薬管理が集中する時間帯 |

| 23:00~2:00 | 排泄介助、オムツ交換 | 定期的な巡回と臨時の対応が必要 |

| 2:00~4:00 | 記録業務、夜間の巡回 | 静かな環境での集中力が求められる |

| 4:00~6:00 | 利用者の起床準備、早朝ケア | 朝食準備や排泄介助が増える時間帯 |

これらの業務が続くと、休む間もなく働き続けることになり、仮眠が取れない状況が常態化してしまいます。特に、緊急時の対応や予期せぬトラブルが発生した場合、予定していた休憩時間も取れなくなる可能性が高くなります。

介護業界の仮眠室に関する実態

夜勤を行う施設では、仮眠室の設置が労働安全衛生規則で義務付けられていますが、全ての施設に仮眠室が設置されているわけではありません。以下の表は、「2023年介護施設夜勤実態調査」にて、回答を得られた110の施設における仮眠室の有無を調査した結果です。

| 業態 | 有効回答施設数 | 仮眠室の有無 有 |

仮眠室の有無 無 |

割合(%) 有 |

割合(%) 無 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特養 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 22.2 |

| 老健 | 35 | 30 | 5 | 86.5 | 13.5 |

| GH | 25 | 16 | 9 | 64.0 | 36.0 |

| 小規模多機能型 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 71.4 |

| 看護小規模多機能型 | 13 | 2 | 11 | 15.4 | 84.6 |

| 単独型短期入所 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 70.0 |

| 介護医療院 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 |

| 全体 | 110 | 70 | 40 | 63.6 | 36.4 |

全体で見ると、仮眠室の設置率は約64%という結果が記載されています。ちなみに、夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」(労働安全衛生規則第616条)と定められています。

夜勤中の仮眠時間と休憩時間の実態

「2023年介護施設夜勤実態調査」によると、長時間夜勤(2交替夜勤)をやりながら、休憩・仮眠が1時間しか設定されていない施設があるという実態が明らかになっています。2交替夜勤の施設では平均で2時間24分という結果が出ました。ただし、この結果はあくまでも「仮眠・休憩時間」の調査であり、「仮眠時間があるかどうか」の調査ではないのでご注意ください。

ワンオペ夜勤については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:介護職の夜勤でワンオペって大丈夫?

法律上「仮眠なし」は違法なのか?

「仮眠なし」の夜勤が労働基準法に違反しているかどうかは、休憩時間が確保されているかどうかに左右されます。以下で詳しく説明します。

休憩時間の法的規定

労働基準法では、次のように休憩時間が定められています。

- 6時間を超える勤務の場合、45分以上の休憩。

- 8時間を超える勤務の場合、1時間以上の休憩。

この休憩時間は、業務から完全に解放された状態である必要があります。つまり、巡回や緊急対応などが頻繁に発生する場合、それは「休憩」として認められません。多くの介護施設では、16時間以上の夜勤が一般的ですが、この場合、法律上は2時間以上の休憩時間が必要となります。

仮眠時間と労働時間の扱い

仮眠時間が設けられていても、以下のような状況では労働時間とみなされます。

- 緊急時の対応が求められる場合。

- 完全に業務から解放されていない場合。

- 仮眠場所が適切に確保されていない場合。

このような状況が続くと、労働基準法に違反している可能性があります。違法と感じた場合は、労働基準監督署に相談することを検討してください。ただし、介護現場の特性上、完全な休憩時間の確保が難しい場合もあります。そのような場合、労使間で協定を結び、「宿直」として扱うなどの対応が取られることもあります。

仮眠室の設置義務

労働安全衛生規則第616条では、夜勤を行う職場には仮眠室を設けることが義務付けられています。しかし、日本医労連の調査によると、有効回答があった119施設の4割以上で仮眠室が設置されていないという結果が出ています。特に小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護の事業所では、半数以上が仮眠室を設置していないという深刻な状況です。

健康リスク:仮眠なし夜勤が体に与える影響

仮眠が取れない夜勤は、職員の健康にさまざまなリスクをもたらします。国際がん研究機関(IARC)は、「サーカディアンリズムを乱す交代勤務」を発がん性リスクの高いグループに分類しており、その健康への影響は看過できません。

身体的影響

睡眠不足が続くと、以下のような身体的リスクが高まります。

- 免疫力の低下:風邪や感染症にかかりやすくなる。これは介護現場において特に危険です。

- 慢性的な疲労:体力が低下し、仕事の効率が下がる。長期的には燃え尽き症候群のリスクも。

- 腰痛や筋肉痛:夜間の介助作業が身体に負担をかける。特に、利用者の移乗介助時に注意が必要。

- 循環器系疾患のリスク増加:不規則な生活リズムが血圧や心拍数に悪影響を与える可能性がある。

- 消化器系の問題:夜間の不規則な食事が胃腸の調子を崩す原因となる。

精神的影響

また、睡眠不足や過度のストレスにより、以下のような精神的な影響も生じます。

- 集中力の低下やミスの増加。これは利用者の安全にも関わる重大な問題です。

- イライラや不安感の増加。職場の人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 最悪の場合、うつ症状の発症。長期的なメンタルヘルスケアが必要になることも。

- 判断力の低下。緊急時の適切な対応が困難になる可能性があります。

- 感情コントロールの難しさ。利用者や同僚とのコミュニケーションに支障をきたす恐れがあります。

長期的な健康リスク

夜勤を長期間続けることで、以下のような慢性的な健康問題のリスクが高まります。

- メタボリックシンドローム:夜間の不規則な食事や運動不足が原因となります。

- 睡眠障害:体内時計の乱れにより、日中でも十分な睡眠が取れなくなる可能性があります。

- 糖尿病:夜間の食事や不規則な生活リズムが血糖値のコントロールを難しくします。

- がんのリスク増加:前述のIARCの分類にもあるように、長期的な夜勤従事はがんのリスクを高める可能性があります。

「仮眠なし」でも乗り切るための改善策

仮眠が取れない状況でも、適切な対策を講じることで負担を軽減できます。以下に、職場全体で取り組むべき改善策と個人で実践できる対策を詳しく解説します。

職場全体で取り組む改善策

- シフト体制の見直し:短時間勤務やスタッフ増員を検討する。例えば、16時間夜勤を12時間に短縮し、その分スタッフを増やすなどの対策が考えられます。

- 夜間専任スタッフの配置:負担を分散させるため、夜勤専門のスタッフを雇用する。これにより、日勤スタッフの負担も軽減されます。

- 適切な仮眠室の設置:労働安全衛生規則に基づき、適切な仮眠室を設置する。男女別の仮眠室を用意することが望ましいです。

- ICTの活用:見守りセンサーやナースコールシステムの導入により、効率的な夜間対応を可能にする。

- 定期的な健康チェック:夜勤従事者の健康状態を定期的にモニタリングし、問題の早期発見・対応を行う。

個人で実践できる疲労軽減策

個人でできる疲労軽減策も有効です

- 短時間でも目を閉じて休む:「マイクロレスト」など短時間の仮眠を試みる。15分程度の仮眠でも効果があるとされています。

- 軽いストレッチを取り入れる:血流を促進し、疲労回復を図る。特に、腰や肩など、介護作業で負担のかかる部位のストレッチが効果的です。

- 栄養補給に気を使う:夜間の軽食でエネルギーを補う。ただし、消化に負担のかかる食事は避け、果物やヨーグルトなど軽めの食事を選びましょう。

- 水分補給を忘れずに:脱水は疲労を増加させるため、こまめな水分補給が重要です。

- 適度な運動:夜勤前後に軽いウォーキングやストレッチを行うことで、血流を促進し、疲労回復を助けます。

- 睡眠環境の整備:日中の睡眠の質を高めるため、遮光カーテンや耳栓の使用、適切な室温管理などを心がけましょう。

- リラックス法の実践:深呼吸や簡単な瞑想など、短時間でできるリラックス法を身につけ、ストレス軽減に努めます。

転職時に確認すべきポイント

仮眠なしの夜勤に悩んでいる場合、転職も一つの選択肢となります。転職を検討する際には、以下のポイントに注意しましょう。

仮眠ありの職場を選ぶ方法

転職を検討する際には、仮眠が確保されているかどうかを確認することが重要です。求人情報や面接時に次の項目を確認しましょう。

- 夜勤中の休憩時間の明確な記載があるか。

- シフト体制や夜勤スタッフの人数。

- 仮眠室の有無と設備の状況。

- 夜勤手当の金額と計算方法。

- 夜勤の頻度と1回あたりの勤務時間。

- 夜勤後の休暇取得状況。

転職エージェントの活用方法

介護職専門の転職エージェントを活用することで、仮眠時間が確保された職場を見つけやすくなります。以下の手順を参考にしてください。

- 転職エージェントに登録し、自分の希望条件を具体的に伝える。特に、夜勤の条件については詳細に伝えましょう。

- 夜勤のシフト体制や休憩時間に関する情報を詳細に確認する。エージェントに直接質問し、可能であれば実際の勤務表なども確認しましょう。

- エージェントのアドバイスを活用して、自分に合った職場を選ぶ。複数の求人を比較検討し、最適な選択をしましょう。

- 面接前に、エージェントから得た情報を基に質問リストを作成する。面接時に直接確認することで、より正確な情報を得ることができます。

- 可能であれば、職場見学や体験勤務を申し出る。実際の勤務環境を確認することで、より適切な判断ができます。

転職後の適応期間について

新しい職場に転職した後は、環境の変化に適応するための期間が必要です。以下の点に注意しましょう。

- 最初の1〜3ヶ月は適応期間と考え、焦らずに業務を覚えていく。

- 分からないことがあれば、積極的に先輩職員や上司に質問する。

- 新しい環境での夜勤に慣れるまでは、特に体調管理に気をつける。

- 定期的に自己評価を行い、必要に応じて上司とのフィードバック面談を申し出る。

まとめ

介護職における「仮眠なし」の夜勤は、大きな課題です。しかし、職場環境の改善や個人の工夫によって負担を軽減することが可能です。また、状況が改善されない場合は転職を検討することも一つの選択肢です。

重要なのは、自身の健康と利用者の安全を最優先に考えることです。過度な負担が続く場合は、勇気を出して職場に相談したり、必要に応じて労働基準監督署などの外部機関に相談することも検討しましょう。

介護職は社会に不可欠な重要な仕事です。しかし、それは決して自身の健康を犠牲にしてまで行うべきものではありません。適切な労働環境で、心身ともに健康な状態で働くことが、結果的に質の高い介護サービスの提供につながります。

当サイトについて

当サイトでは、自分に合った介護業界の企業を検索したり、ランキング形式で各社を見ることが出来ます。

年収や口コミ、福利厚生など、あらゆる面から比較しているので、介護業界の正社員として働きたい方も、ぜひご活用下さい!

あなたにとっての最高の職場は?

自分に合った企業を検索!

当サイト独自の調査結果を元に、あなたに合っ た企業をご紹介!!理想の働き方や条件から今す ぐ検索!

条件から検索

\年収や口コミ、福利厚生などで徹底比較!/